「有馬」と聞いて、何を思い浮かべますか?兵庫県に広がる日本最古の名湯「有馬温泉」がまず頭に浮かぶのではないでしょうか。この温泉地は古代より湯治場として愛され、その美しい自然環境と癒しの泉質で数々の人々を魅了してきました。

一方、もうひとつの「有馬」といえば、日本中央競馬のG1レース「有馬記念」です。このレースは年末の風物詩として長い歴史を持ち、競馬ファンにとっては特別な一日です。

これら二つの「有馬」にはどのような関連性があるのでしょうか?この記事では、その歴史とつながりを詳しく探っていきます。

(最終更新日:2023/09/23)

二つの「有馬」の歴史と関連性

『有馬』という名前は、日本の歴史と文化に深く根ざしています。有馬温泉は、その名の通り有馬地域に位置する日本最古の名湯として知られ、古代から湯治場として多くの人々に愛されてきました。

一方、有馬記念は、競馬のG1レースとして、年末の風物詩として多くのファンに親しまれています。

この二つの『有馬』は、地名としての由来を共有しています。日本の多くの地名や姓は、古くから土地や地域に関連する名前を取り入れる習慣がありました。『有馬』もその一例です。これらの『有馬』の魅力と歴史的背景、そしてその関連性についてさらに詳しく見ていきましょう。

地名「有馬」の由来と日本の土地と名前の関係

例えば、後に登場する室町幕府を開いた足利将軍家は下野国足利(現在の栃木県にあった)に土着したため、足利という姓を名乗るようになりました。

「有馬」の地名の由来は、新しく開かれた谷間が「新間」(「あらま」「しんま」「にいま」「しんかん」)となり、さらに変化して「有間」(山と山の間という意味)となりました。最終的に「有馬」という地名に定着したのですが、その具体的な理由は不明です。

それではさらに詳しく「有馬温泉」と「有馬記念」について紐解いていきましょう。

『有馬温泉』日本三古湯のひとつとしての歴史と文化

古代から愛される湯治場としての歴史

『日本書紀』によれば有馬温泉は「日本三古湯」の一つに数えられる古い歴史をもっています。

他の二つは道後温泉(愛媛県)と白浜温泉(和歌山県)といわれています。

同じく『日本書紀』によれば、舒明(じょめい)天皇や孝徳(こうとく)天皇が有馬温泉に行幸したとの記録があり、奈良時代以前に温泉の効能が知られていたのかもしれません。

奈良時代には僧行基(ぎょうき)は貧民救済のために湯屋を整備したといわれています。

有馬温泉基本情報

(社)有馬温泉観光協会

公式WEB:有馬温泉観光協会

住所:兵庫県神戸市北区有馬町790番地3

TEL:078-904-0708(有馬温泉観光案内所)

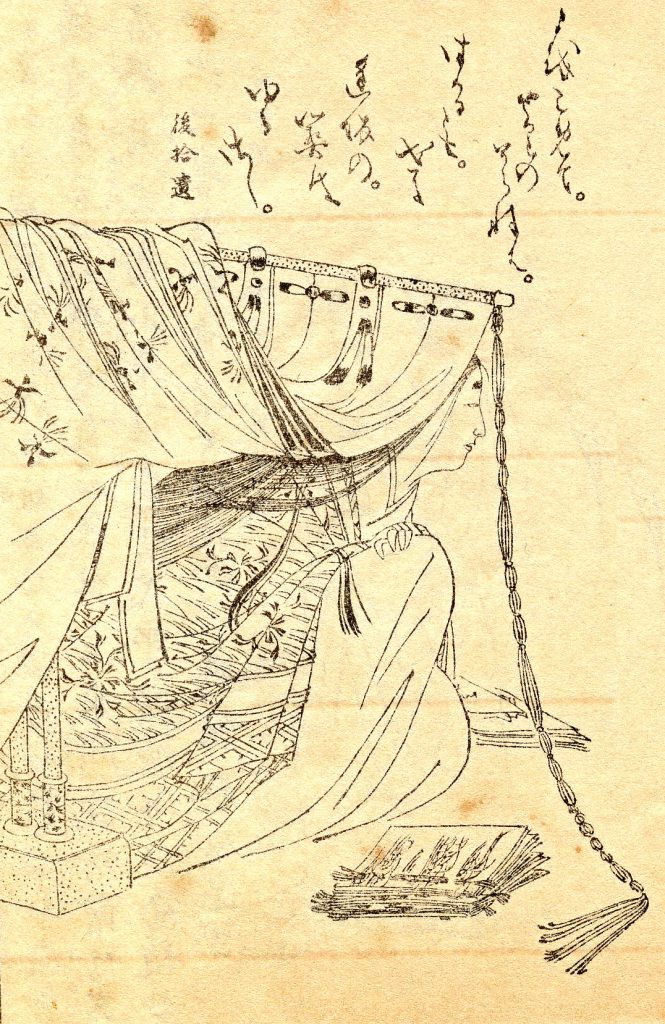

枕草子にも登場する有馬温泉

また平安時代に清少納言が書いた随筆『枕草子』にも有馬温泉についての言及があります。

湯は、ななくりの湯、有馬の湯、玉造の湯

ななくりの湯とは現在の榊原温泉(三重県)、玉造(たまつくり)の湯は現在の玉造温泉(島根県)です。

有馬温泉が湯治場として知られるようになったのは、鎌倉時代初期に仁西(にんさい)という僧侶が宿坊を整備したことに始まるといわれています。

現在でも有馬温泉のいくつかの宿の屋号に「坊」の字がついているのは、この当時の名残だそうです。

有馬温泉を愛した武将「豊臣秀吉」

そして時代は下って戦国の世。

有馬温泉を大いに愛した武将がいました。それが豊臣秀吉です。

豊臣秀吉はしばしば有馬温泉に湯治のために足を運び、なんと合計9回も訪れたそうです。

豊臣秀吉は織田信長から中国方面の司令官に任じられており、播磨の豪族別所長治(べっしょながはる)を下したときに初めて有馬温泉に入湯したという記録が残っています。

これ以来、豊臣秀吉は有馬温泉をすっかり気に入り、千利休や毛利家の名将小早川隆景らを招いて「有馬大茶会」(ありまだいさのえ)といわれる大規模な茶会までも開いています。

この「有馬大茶会」は1950年になって復活し、豊臣秀吉の功績を讃えて毎年11月上旬に行われる有馬温泉の一大イベントのひとつになっています。

また豊臣秀吉の配下で、晩年は体調不良に苦しんだ弟秀長(ひでなが)や有岡(ありおか)城で1年あまり幽閉されて健康を害していた黒田官兵衛(かんべえ)が有馬温泉に湯治に訪れたといわれています。

また豊臣秀吉は有馬温泉のインフラ整備にも力を入れました。

特に慶長伏見地震(1596年)で有馬温泉は建物の倒壊だけではなく、温泉の温度が上昇してしまうなどの潰滅的な打撃を受けましたが、豊臣秀吉はその復興に尽力しました。これが現在の有馬温泉の基礎となっています。

江戸時代以降の発展

豊臣秀吉没後も有馬温泉は栄え、江戸時代の温泉番付では最高の評価をされています。

江戸時代後半になると、日本を代表する温泉地として武家や貴族などの高貴な身分のみならず、庶民の多くも訪れる人気の温泉になりました。

金泉と銀泉:二つの湯の特徴

有馬温泉には湯の色で分けた二つの源泉の呼び方があります。

金泉(きんせん)とは、湧き出し口では透明ですが空気に触れると赤褐色になる温泉で、冷え性、腰痛、神経痛や各種皮膚疾患に効果があるといわれています。

銀泉(ぎんせん)とは、透明な温泉で炭酸泉とラドン泉があります。

炭酸泉は高血圧や各種循環器系疾患に、ラドン泉はぜんそく、リウマチなどに効果があるといわれています。

(効果・効能につきまして詳しくは、有馬温泉観光協会公式サイトをご確認ください。)

『有馬記念』の歴史:日本中央競馬のG1レース

そしてもう一つの有馬、日本中央競馬の重賞レース G1『有馬記念』は毎年年末に中山競馬場2,500メートルで実施されるレースで、創設当初は「中山グランプリ」と呼ばれていました。

有馬記念の出走馬については、ファン投票の得票上位馬が優先的に出走するようになっており、その年に活躍したサラブレッドが集まるまさにドリームレースです。

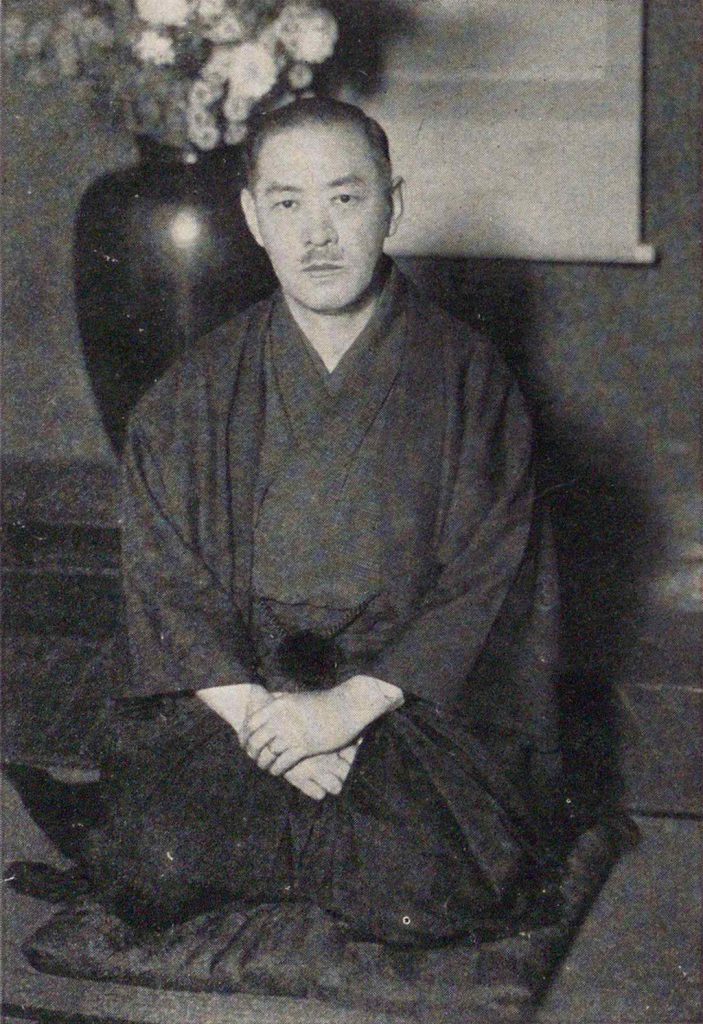

この有馬記念の前身となった「中山グランプリ」を考案し、実施したのが当時の日本中央競馬会理事長、有馬頼寧(よりやす)という人物です。

有馬記念の起源:中山グランプリとその創設者 有馬頼寧

有馬記念の前身である「中山グランプリ」を創設したのは有馬頼寧(明治17年(1884年)〜 昭和32年(1957年)です。

有馬頼寧は有馬伯爵家の生まれで、旧筑後国久留米藩主・有馬家の第15代当主です。

戦前の昭和初期には貴族院議員として政治活動を行っていました。「革新華族」(華族とは近代日本の貴族階級のこと。)と呼ばれ、日本の戦前、昭和の政界・農政・教育など多くの革新に尽力しました。また東京セネタースというプロ野球チームのオーナーとしても知られていました。

東京セネタースはその後、戦争の影響で翼軍(つばさぐん)と名を変えます。さらにその後も何度かの移転や解消などがありましたが、実は現在も北海道日本ハムファイターズとして存続しています。

さてそんな、日本のために尽力していた有馬頼寧ですが、戦後、GHQによりA級戦犯として逮捕拘留されてしまいます。しかしその後、無罪が認められ釈放となりましたが、公職追放令により政治活動はもとより公的な活動を制限されてしまいます。

追放が明けた1955年日本中央競馬会(JRA)の二代目理事長に就任します。理事長に就任した有馬頼寧は競馬施設改築、競馬国際協定加入、競馬実況中継放送の強化など、日本競馬の発展と大衆化に尽力しました。

そしてその集大成の一つとも言えるのが、ファンの投票という形で出走馬を選出する、有馬記念の前身である「中山グランプリ」の創設です。

1956年に第一回「中山グランプリ」が開催され大成功しますが、その1957年に有馬頼寧は急性肺炎のため72歳で急逝してしまいます。「中山グランプリ」は有馬頼寧の競馬への功績を讃えるため第二回から有馬頼寧の姓を冠した『有馬記念』と改称されました。

その後も有馬記念は競馬ファンのみならず、多くの人に知られる重賞レースとして愛されています。

有馬温泉と有馬記念のつながり

さてここまで「有馬温泉」と「有馬記念」の歴史を簡単にご説明してきました。まだこれでは有馬温泉と有馬記念の関係は見えてきません。実はそこには、有馬頼寧のルーツにヒントがありました。

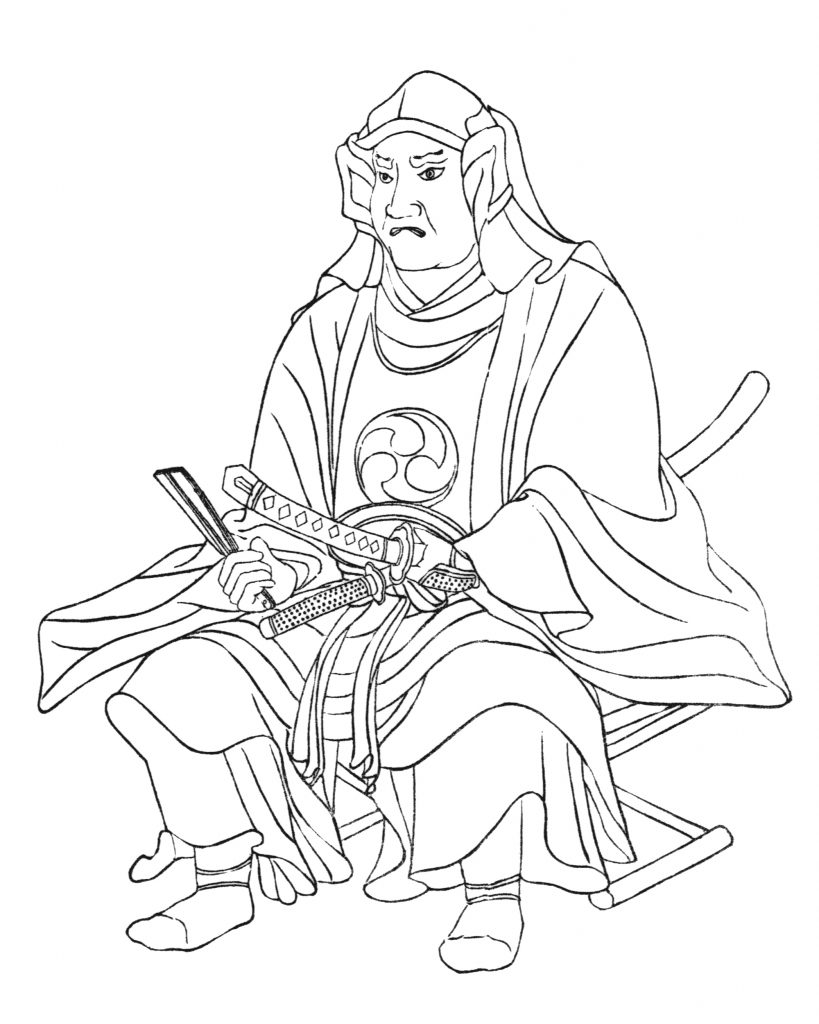

有馬頼寧の出身である有馬家(旧筑後国久留米藩主)の祖先は鎌倉時代と室町時代に挟まれた「南北朝時代」にまで遡ります。この時代は足利尊氏(北朝)が後醍醐天皇(南朝)と争った時代です。(足利尊氏についてはこちら:日本史上最悪だった男~足利尊氏もどうぞ。)

足利尊氏に従った武将に赤松円心(えんしん、俗名:則村)という者がいました。円心は尊氏を助け北朝の有力武将として播磨国(現兵庫県)の守護を務めていました。

その円心の三男則祐(のりすけ、またはそくゆう)も尊氏の孫にあたる義満を助け、大変信頼の厚い人物でした。

その則祐の五男が摂津国(現大阪府北部)「有馬」一帯の地頭に任命されます。そして代を経て氏を変え、土地の名前から有馬氏と名乗るようになりました。

そして戦国時代に入り、有馬則頼(のりより)と豊氏(とようじ)の父子は豊臣秀吉に臣従するようになり、播磨に領地を与えられ大名に名を連ねます。

有馬則頼は清須会議(信長没後の後継者決定会議)の際に豊臣秀吉の身辺を警護し、秀吉から感謝されたといわれています。

有馬氏は関ヶ原の戦いでは徳川家康率いる東軍に味方し、丹波の一部と父祖伝来の地である有馬一帯に計8万石を領有するようになります。

さらに大坂の陣で有馬豊氏は再び功を挙げ、最終的に筑後国(現福岡県南部)久留米に21万石の大名となります。有馬氏は幕末までこの地で大名として存続し、明治維新後は華族に名を連ねます。そして有馬記念を創設した、有馬頼寧へと続くのです。

まとめ:二つの『有馬』の魅力とその背景

有馬温泉と有馬記念、これら二つの『有馬』は異なる分野に属しているものの、日本の地名と人々のつながりを通じて結びついていました。日本人の姓と土地の名前との深い関連性は、有馬温泉と有馬記念の間にも見受けられ、それぞれの由来がこのつながりを強化しています。

有馬温泉は、日本最古の名湯としての地位を保持し、古代からの湯治場としての歴史と、その美しい自然環境、癒しの泉質で多くの人々を引きつけてきました。

一方、有馬記念は、年末の風物詩としての位置づけや、競馬ファンにとっての特別な日としての意義、そして長い歴史を持つG1レースとしての知名度を持っています。

この記事を通じて、有馬温泉と有馬記念の魅力とその背景、そして日本の観光、文化、歴史の魅力を紹介しました。日本の地名や歴史には、未だ多くの未解明な物語や背景が存在します。これらの土地の名前や歴史のストーリーに触れることで、私たちはより深い理解と興味を持つことができるでしょう。

執筆:Ju

非常に素晴らしい内容でした。

私は九州久留米出身ですが、

今は神戸市に在住し有馬温泉も度々

行きますので会員制の共有ホテルを

購入しましたよ(笑)

何か縁を感じます!!

歴史や地理に疎いわたしには読み応えたっぷりでした。