豊和堂でアートディレクター兼絵師を務める山田 晋也さんは、「ゲゲゲの鬼太郎と比叡山の七不思議展」(以下「ゲゲゲの鬼太郎展」)に、企画段階から参加されました。

山田さんは、琳派や若冲など日本画と現代の漫画やアニメのキャラクターを組み合わせた作品の発表を続けており、世界からも注目されています。

前回の記事はこちら Guidoor Media | ガイドア メディア【「ゲゲゲの鬼太郎と比叡山の七不思議展」開催までの秘話】

左から 今出川 行戒さん、山田 晋也さん、村山 和正さん

現代のキャラクターを日本画で描く理由とは?

編集部:山田さんは、今回の「ゲゲゲの鬼太郎展」以前にも「ゲゲゲの鬼太郎」を作品に取り入れてらっしゃいます。何かきっかけがあったのでしょうか?

山田:そうですね。以前に開催した「ぼくらが日本を継いでいく」展では琳派へのオマージュとして、漫画やアニメのキャラクターを琳派の手法を使って描きました。

「琳派」って元々「大和絵」って言葉なんです。「大和」って日本独自って意味なんですね。

「ぼくらが日本を継いでいく」展

出典:『ぼくらが日本を継いでいく −琳派・若冲・アニメ− 』

琳派や若冲など日本画の世界と、手塚作品から初音ミクなどまでの幅広いキャラクターが融合した新たな表現で作品が展示された。

山田さん曰く「マンガやアニメも、戯画や絵巻など日本古来の絵画の流れを受けているとも言える。では、そのマンガやアニメを琳派の手法で描くとどうなるだろうか?」と考え、琳派へのオマージュ作品を企画したのが始まりだった。

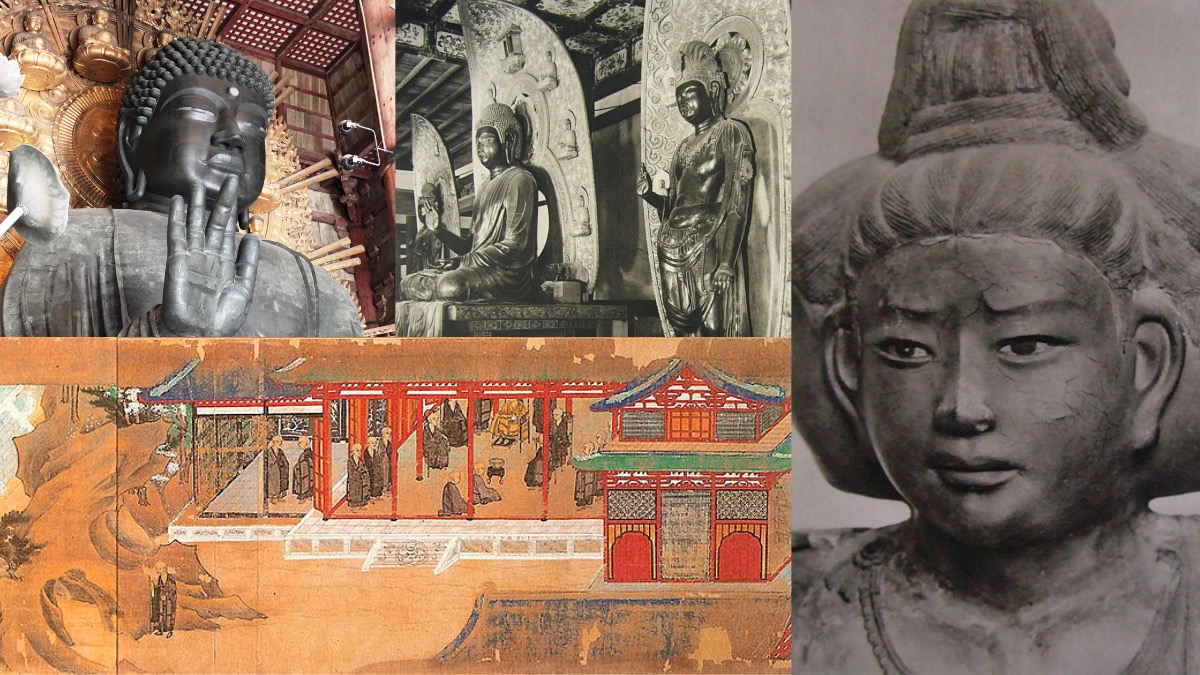

「琳派」

出典:俵屋宗達、尾形光琳、酒井抱一、鈴木其一、琳派とは?が3分で解決

デザイン性の高さや、華やかさ、親しみやすさがあることから、日本美術で伊藤若冲(いとうじゃくちゅう)と並ぶ人気を誇るのが琳派(りんぱ)です。もととなっているのは国内外で有名な絵師・尾形光琳(おがたこうりん)。光琳が生きていた時代に彼らを表す特別な名称はなく、光琳に通じる特徴のある絵を描いた絵師たちがひとまとめにされるようになり、この名称は近代になってつけられたもの、とされています。

大きく日本画と言っても、実際は様々です。日本唯一独自の絵って琳派だけなんです。「漢画」というものがありますが、それは元々中国の絵なんですよ。

「鳥獣人物戯画」 も大和絵なんですね。その流れから、元は「漫筆画」と言います。絵による随筆という意味です。

葛飾北斎が描いた「北斎漫画」っていうのが1814年に初編が刊行されています。それで漫筆画が漫画って言葉になり、人々に“漫画(マンガ)”と呼ばれるようになるんです。なので、実は漫画というのは基本的には大和絵の一種なんですよ。「鳥獣人物戯画」も。

その「大和」っていう日本独自のものを、今の時代にもう一度繋ぎ合わせてみようという想いがあります。

それに僕はもともと小学校の時、漫画オタクだったんですね。その頃兄がサブカルチャー好きで。兄はもうそっち方面に完全に行き着いてしまっていました。

兄は水木しげるさんや、手塚治虫さんが大好きだった。僕も小さい頃から兄の影響で、自然と漫画が好きになっていました。家には本当に何千冊と漫画があったんで。

その「漫画」っていう文化が自分の中に大事なアイデンティティーとして根付いています。

水木しげるさんや手塚治虫さんは、現代の勉強だけじゃなく、歴史や絵画、江戸時代の勉強もしっかりしている。その時代時代や、浮世絵などを非常にうまく作品に取り入れて、漫画で表現されている。

だから自分自身の中で、描いていてすごく合わせやすい部分がありました。

「お釈迦さん」から紡がれる「キャラクター」の概念

山田:今回、比叡山の「涅槃会」という法要に僕の作品を飾っていただきました。そこで改めてキャラクターっていう概念について考えていたんですけど、キャラクターって例えば日本語に訳すと「性格」とか「人格」という言葉になります。

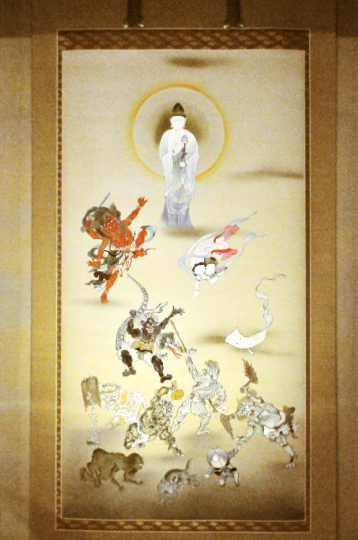

涅槃会(ねはんえ)

出展:涅槃会(ねはんえ)

お釈迦さまがお亡くなりになったご命日。毎年2月15日に世界中の仏教徒が、お釈迦さまのお徳を慕い報恩感謝の気持ちをあらわす記念の法要のこと。

日本で一番古く、ポップなキャラクターって何かなって考えたら、自分の中ではやっぱり「お釈迦さん」だったんですよね。

小さい頃は、誰の家に行っても「まんまんちゃんしなさいよ。(仏壇や仏様に南無阿弥陀仏しなさいよと言う近畿の言い方)」と言われたり、おばあちゃんちになどには仏像や、仏間があったり。そういうものが生活の中にあるのが当たり前だった。

昔の日本の人々の生活には今より、それがもっと当たり前にあったと思うんです。それがいつの間にか無宗教化がどんどん進んでいってしまった。

その当時の人々の身近な憧れのキャラクターは「お釈迦さん」だったと思います。

それが、時代が変わり、テレビやインターネットなどの普及で情報の伝達方法も変化していった。それに伴って「惹かれる・憧れる」対象も変わってきました。

それが「初音ミク」や漫画・アニメのキャラクターたちなんだと思います。

いつの時代も、やっぱりみんな何かにすがりたいんです。

僕が小さい頃、仮面ライダーなどのヒーローに憧れて、「ヒーローになりたい」と思う自分がいた。そういう幼少の頃から心に残ってるものが「ゲゲゲの鬼太郎」やキャラクターたちなんです。

そして、キャラクターには人々に昔から変わらずある「恐怖・畏怖」という部分もあると思います。

日本ってネガティブ思考な面があると思うんですが、そういうある意味ネガティブで捉えられた姿のキャラクターたちもいると思います。

例えばアフリカのお面なんかちょっと怖いデザインだったりしますよね。だけどなんだかすごく面白いじゃないですか。

「ゲゲゲの鬼太郎」のキャラクターたちはまさにそうですよね。

日本古来のキャラクターや、「お化け・妖怪」と呼ばれたものたちも、ちょっと怖くて、おもしろい。身近なお道具が妖怪になったりとか。

そういった「ものを粗末に捨ててはいけない」、「ものにも魂が宿る」っていうような考え方。これは完全に宗教性の考え方だと思います。

そして、「お釈迦さん」の心が残っているものがキャラクターという概念なんだと思います。

そういうものを表現したかった。それが今回の僕にとっての「ゲゲゲの鬼太郎展」ですね。

今出川・村山:そんな深い理由があったんや…。初めて聞きました(笑)。

山田:いつもはね、隠しているんですよ(笑)。

村山:すごい深い話やな。

今出川:すごい深かった。

山田:実はそういう考えを元に生まれてきた作品たちなんですよ。これは隠しネタで今初めて話しましたね。

「キャラクター」は時代を映す鏡

編集部: すごく深い真髄の部分を話してくださってありがとうございます。昔はお釈迦様とか神様が、自然と拝む対象であり、ずっと心の中で共有しているキャラクター、ヒーローでもあったわけですね。

それが、時代が変わり、頼ったり憧れる対象が、漫画やアニメのキャラクターなどの姿、カタチになってきた。でも根本の部分は変わっていないということですね。

山田: そうですね。もともと「お釈迦さん」て掘ったり、描いたりしてはいけなかったんです。偶像崇拝がだめだった。でも徐々に変わって、今こういうカタチになっている。結局人間の心は一緒なんですよ。

昔から人間というのはそれほど変わっていないんだと思います。何かに頼りたい気持ちとか、そういう想いが滲み出たものが僕は「キャラクター」だと思うんですよ。

今の漫画、アニメファンは作品に対して「信者」に近い存在だと思います。拝んだり崇拝する、頼りにする、救いを求める対象が、お釈迦さんや、宗教だったのが、それがアニメとか漫画のキャラクターの姿になった。それだけの違いだと思います。

編集部:つまりちょっと姿、カタチが違うだけで中身の部分は変わっていないということですね。

山田:そうです。ツールや入れ物は変わったけど、中身は変わっていない。実は一緒なんだということです。漫画とかアニメを外から客観視するとそう見えてくるんですよね。

それでも日本の原理・原則的な部分には「お釈迦さん」とか「仏教」があると思うんです。

「因果」じゃないですけど、例えば結果、果実の部分が現代のキャラクターだとするならば、因、原因には「お釈迦さん」がいると思います。

そういうものを一緒に混ぜつつも、ちょっとずつ「お釈迦さん」へも戻っていってもらえたら。僕はそんな作業をしているのかなと思います。

今出川・村上:深いな〜(笑)。

山田:ちゃんと考えているんですよ!

今出川:僕は好きやしか言うてないな(笑)。

山田: そういうところが実は大事なんじゃないかなと思います。今出川さんはすごく無邪気で、少年心に正直な人なんです。それが鬼太郎にも結びついたのだと思います。今出川さんの一番良いところは、やっぱり素直っていうか、まっすぐな少年(笑)。

編集部:なるほど。山田さんは鬼太郎を以前も描かれていました。今回「ゲゲゲの鬼太郎展」で新作を描かれてみて改めていかがでしたか?

山田:自分の中で違和感はなかったですね。描く前から違和感はないだろうと予想はしていました。特に今回『六道踊り』という作品があるんですけど。昔の仏画と鬼太郎を合わせて描くことは本当に違和感がなかった。鬼太郎たちは描いていてすごく好きでした。

比叡山の七不思議「六道踊り」(C)水木プロ (C)TOYOWADO

編集部:予想以上に違和感がなかったんですね。

今出川:シンヤくんの作品を見ても感じたのですが、僕は小さい頃、住んでいたのがお寺とか、山でした。だから余計に水木しげるさんの妖怪って本当に存在していそうに感じます。想像で描かれただけではなくて、リアリティがあるんですよね。

山田: そうですよね。水木さんが仰っていて面白いなぁと思ったのが、光ができて妖怪が消えてしまったと。日本は特に明るいですよね。道の街灯も遠くまでくっきり照らしちゃう。家の中とかも今の電灯ってすごい明るい。

今出川:ほんまそうですね。でも比叡山の山中を夜一人とかで歩いているとね、今でも本当に何かいる気がするんですよ。

街中はもうそういうのが感じられなくなったけど。比叡山にはまだまだ感じられるところがありますね。

前回の記事はこちら Guidoor Media | ガイドア メディア【「ゲゲゲの鬼太郎と比叡山の七不思議展」開催までの秘話】

コメントを残す