「茶道」という言葉を聞いたことはありますか?お茶と一緒にお菓子が出てくる、独特な雰囲気の茶席など、茶道についてはある程度のイメージを持っている方も多いかと思います。

しかし、茶道の本当の魅力や意味については、意外と知られていないかもしれません。

そこで茶道歴3年の筆者が、茶道の魅力と基本的なポイントについてご紹介します。

この超入門編では、初心者の方にも分かりやすく解説していきますので、ぜひ茶道の世界に一緒に足を踏み入れてみましょう。

茶道の歴史と千利休の活躍

茶道を知るためには、まずその歴史を振り返ってみましょう。

日本において茶を飲むという習慣は平安時代に中国から遣唐使によって持ち込まれました。

当時の日本人は茶を嗜むというよりも薬として捉えていたようで、必要量を煎じて飲んだといわれています。

非常に高価な品物であったため広く一般に流通するには至らず、貴重品として一部の貴族の間でのみ愛好されていました。

鎌倉時代後半になると、武士や僧侶などの間で茶の産地や品種を飲み分けて勝負を競う「闘茶」や、中国の美術工芸品を用いた豪華な茶会を開くことが流行し、お茶を飲むという習慣は徐々に日本人の間に浸透していきました。

一方で、このような娯楽性の強い茶会に対し、簡素な茶室で心の静けさを求め、お客様との精神交流を大事にするべきだと説いたのが茶人の村田珠光です。

村田珠光は豪華絢爛な道具を鑑賞する場であったそれまでの茶会を、精神性の高い交流の場とするべく、四畳半の茶室を創案し、不完全な美を尊ぶ「わび茶」の基礎を作りました。

これにより単なる遊興に過ぎなかった茶の湯は、「わび(簡素簡略の境地)」という精神を持った「茶道」として確立されていきます。

村田珠光が提唱した「わび茶」の道をさらに推し進めたのが室町時代末期の豪商で茶人の武野紹鴎(たけのじょうおう)であり、その後安土桃山時代に紹鴎の弟子である千利休によって完成されました。

天下一の茶人としての地位を確立した千利休は、わび茶をさらに発展させ、その後の茶道の展開に大きな影響を与えました。

そもそも茶席では何をするの?

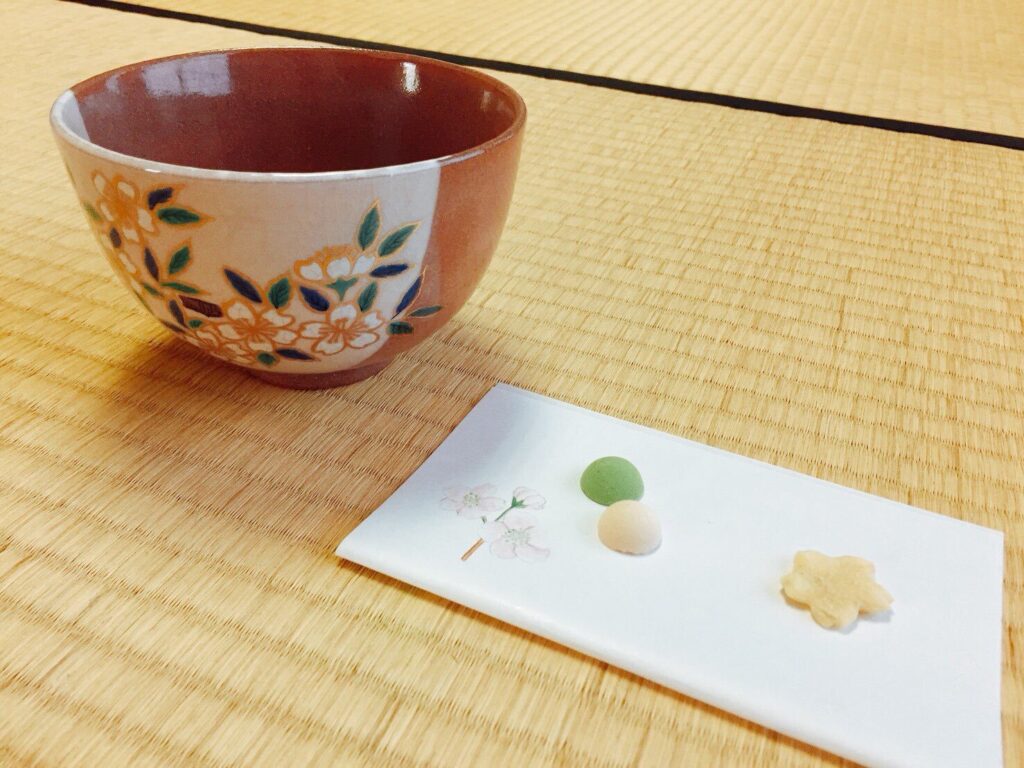

茶席でお茶やお菓子が出てくることは知っていても、実際にあの和室の中で何をやっているか知らない人は多いと思います。

まず初めに、茶室とは約3m四方の四畳半を基本とする小さな部屋のことで、中では、茶席を準備した人がお客様に対して「お点前」(おてまえ)というものを披露しています。

「お点前」とは、お客様の前でお茶を点(た)てる作法全般を指す茶道用語で、道具を綺麗にしたりお茶碗を温めるなど、決められた「細かい手順」があります。

日頃から茶道を嗜んでいる人は、「この時は肘を伸ばす」「ここは指先を揃える」などお点前の細かい決まりや手順を繰り返し練習することでその精度を高めているのです。

「お点前」の種類について

一口に「お点前」といっても、実はたくさんの種類があります!

それぞれにはどのような差があるのでしょうか

例として、「釜」(お湯が入っているもの)の違いからご紹介したいと思います。

①「炉釜」(ろがま)

釜にはいくつか種類があります。

見ての通り、釜が畳の中に埋まっています。

②「風呂釜」(ふろがま)

先ほどの炉釜とは違い、釜が独立している為、畳の上に置いています。

③「鉄瓶」(てつびん)

先にご紹介した2つとは大きく形が異なります。

これは、ヤカンのようなもので、お茶碗に直接お湯を入れることができます。

この3つの釜それぞれでお点前の方法が「全く」異なります!!!

そのため、もし「炉釜」のお点前を覚えたとしても、次に「鉄瓶」のお点前が出来るようになる為には1から勉強し直さなければなりません。

茶道は難しいですね…

さらには、先ほど紹介した「炉釜」にお道具を置く為に使用する「棚」を加えた「炉釜+棚」というお点前もあります

そして、その棚にもいくつも種類があり、それぞれ手順が異なります…

筆者も経験がないのですが、上級者になるとお点前に半日ぐらいかかるものもあるとか…

茶道は奥が深い!!深すぎる!!!!

茶道の魅力と「奥の深さ」

ここまで紹介して、「やっぱり茶道って難しそう…」と感じてしまった人もいるかもしれません。

ですが、筆者が伝えたかったのは茶道の難しさではありません。

茶道の魅力は「奥が深い」という所だと思っています!

先ほど様々なお点前の方法を紹介しましたが、難しいお点前もあれば、初心者でもやりやすい簡単なお点前もあります。

自分自身の経験に合わせて、どんどんレベルアップしていける所が「奥が深い」ということです。

筆者も他のお茶会に行くと、「えっ!こんなお点前もあるんだ!」や「初めて見るお道具だ!」など、茶道の「奥の深さ」を感じることが数多くあります。

初心者の為の始め方 抹茶とお菓子を楽しむ

これまで偉そうに話してきましたが、筆者は茶道において非常に不器用な一面があります。

先生からの指導を受けてもなかなか上達できず、正直なところ、茶道のお点前は自分には向いていないのではないかと思ったこともありました。

しかし、そんな時に先生から「お茶が美味しくたてられているわ」と励ましの言葉をいただきました。

そのおかげで、今では練習のたびに食べる抹茶とお菓子が楽しみになりました。

この記事を読んでくださった方には、まず抹茶とお菓子の美味しさを楽しむことから始めていただきたいと思っています。

特にお菓子には季節を感じられるものや可愛らしいもの、本当に多種多様な種類が存在します。

私自身もお茶会に参加する際は、どんなお菓子が出てくるのかを楽しみにしています。

もし読者の皆様が少しでも茶道の魅力や「奥の深さ」を感じていただけたなら、それは非常に嬉しいことです。

一度体験してみれば、皆様も茶道の魅力を実感することでしょう。この機会に是非始めてみてはいかがでしょうか。

ええで

いいよ