明治から昭和初期に活躍した詩人、北原白秋。

彼の才能と詩の魅力については以前Guidoor Mediaでもご紹介しました。

白秋は早くから詩人として一線で活躍し、多くの人々に感動を与えました。

今回、私たちは彼が幼少期を過ごした福岡県柳川市の北原白秋生家と記念館を訪れました。

その地で彼のルーツと明治時代の暮らしを垣間見ることができました。

北原白秋の足跡に触れながら、福岡県柳川市の魅力を探求しましょう。

Contents

北原白秋とは?詩人の魅力と代表作

本名「北原隆吉」。

誕生日は1885年(明治18年)1月25日。

生まれは熊本県玉名群関外目村(現・南関町)ですが、家が福岡県山門郡沖端村(現・柳川市)の商家であったため、1904年(明治37年)に早稲田大学英文科予科に入学するまでの幼少期~青年期を柳川で過ごします。

早稲田大学在学中の1905年(明治38年)には『全都覚醒賦』が「早稲田学報」懸賞一等に入選し、早くも新進詩人として注目されるようになります。

生涯に数多くの詩歌を残し、今なお歌い継がれる童謡を数多く発表しました。

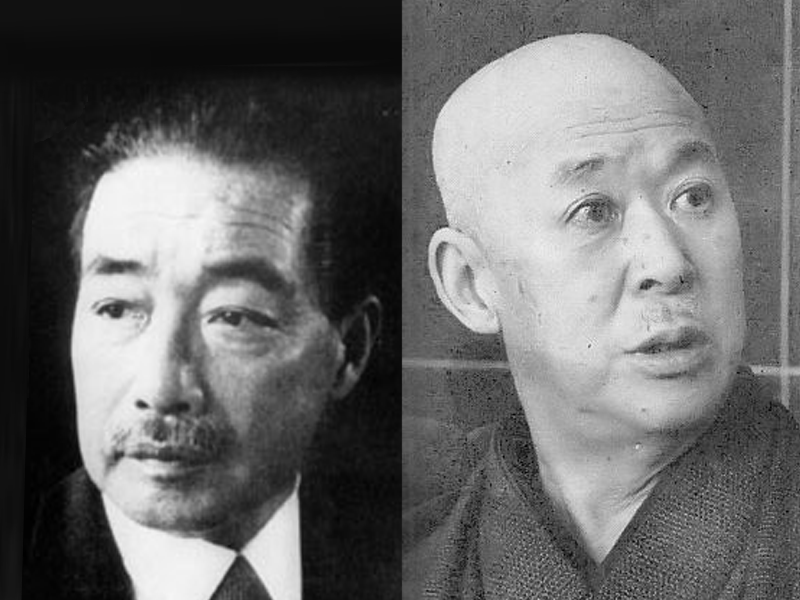

詩、童謡、短歌以外にも、新民謡の分野でも傑作を残し、その時期は三木露風と並んで活躍したため「白露時代」と呼ばれます。

白秋の童謡の多くは作曲家・山田耕筰との共同作品になります。

ふたりの作品は「童謡」というジャンルを大きく発展させました。

その過程は下記の記事でご紹介しております。

福岡県柳川市の北原白秋生家で彼のルーツと明治時代の暮らしを体感する

北原白秋の生家の外観です。

北原家は代々屋号を「油屋」とか「古問屋」と称する海産物問屋でした。

生家の中に入ると初めに店として使っていた部屋に到着します。

白秋の父の代で柳川地方でも一、二をあらそう酒造屋となったため、当時を思わせる酒樽・瓶が並んでいます。

こちらは店の番頭が食事をしていた部屋になります。

現在は白秋が幼少だった当時の柳川で使われていた漁などの道具が展示されています。

またひなまつりの時期は「さげもん」が生家内に飾られます。

「さげもん」って何?という方はコチラ

こちらは家族の食事部屋。

白秋の父は客などの出入りを一目で見渡せるこの部屋で、唐金の大きな火鉢をすえて一日中座っていたといいます。

勘定部屋。

庭も良い雰囲気です。

仏間。襖の奥は高床になった仏間になっています。

仏壇の下には柳川の工芸品「花ござ」がしかれています。

白秋のデスマスクの複製も安置されています。

柳川の歴史と北原白秋の関わりを学ぶ「北原白秋記念館」

こちらは「北原白秋記念館」。

この街は立花12万石の城下町としての古い歴史を持っているため、有形・無形の文化遺産が数多く伝っています。

白秋の遺品などとあわせて見ることができます。

館内の様子。

柳川の民俗資料や白秋の詩業を紹介しています。

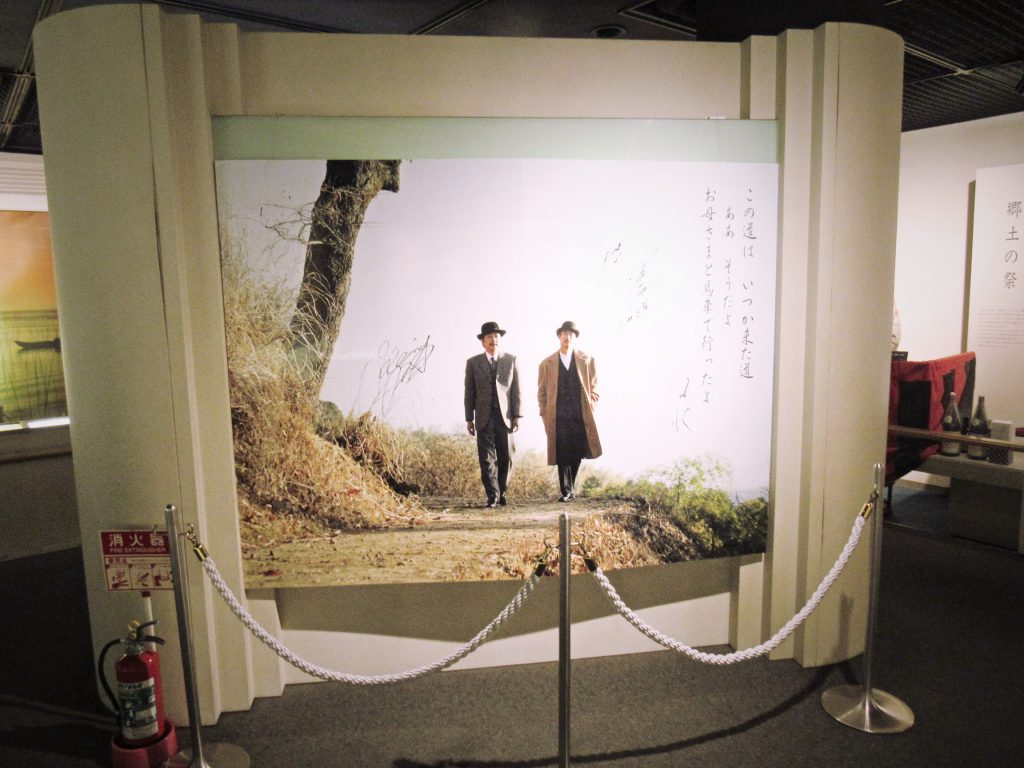

2019年に公開された白秋と山田耕筰を主人公とした映画「この道」のパネルもありました。

公開記念イベントで柳川を訪れた出演者・EXILE AKIRA、小島藤子のサインが入っています。

ちなみに記念館は二階構成。

一階では有明海に面した水郷を背景とした中世以降の歴史・民俗・祭り・伝統工芸などに関する展示品の数々を紹介しています。

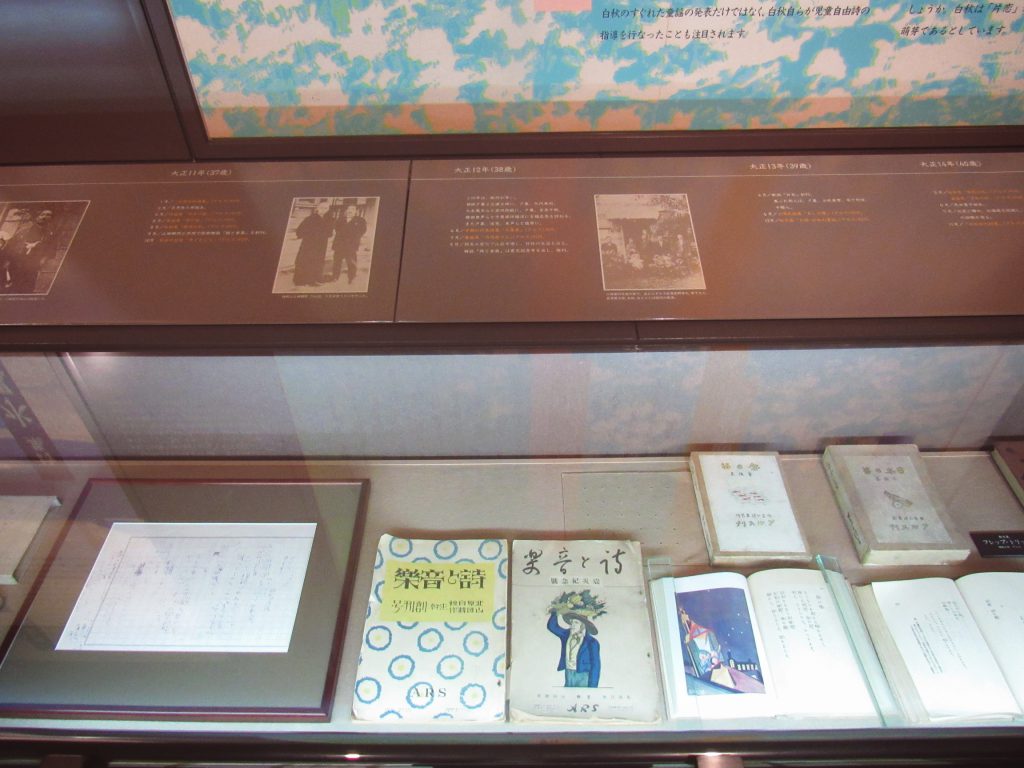

二階では明治、大正、昭和の3代を生きた北原白秋の生涯を5つの時代に分け、それぞれの時代の白秋直筆の原稿、資料などが展示されています。

当時の本などは大変貴重な資料です。

ガラスケースの中にある「詩と音楽」は冒頭で紹介した白秋と耕筰が共同で創刊した雑誌です。

北原白秋記念館内の見どころと彼の作品に触れる

北原白秋の生家は、彼に詳しい方はもちろんのこと、詩や文学に興味を持つすべての人にとって魅力的な場所です。

その一瞬一瞬に明治から昭和の商家の雰囲気が息づき、時代の流れを感じることができました。また、訪れる人々には、記念館を通じて白秋の詩人としての軌跡を学びながら、福岡県柳川市の豊かな歴史と風景を体感する機会も与えられます。

北原白秋の詩の世界に浸りながら、地元の魅力を再発見する旅へと身を委ねましょう。

福岡県柳川市の北原白秋ゆかりの地で、心に残る体験が待っています。

公式WEB:http://www.hakushu.or.jp/index02.php

住所 :福岡県柳川市沖端町55番地1

営業時間:9:00~17:00(入館は16:30まで)

定休日 :12月29日~1月3日

入館料 :大人600円、学生450円、小人250円

その他の柳川市内の観光スポット

多言語観光情報サイト Guidoor | ガイドア 【福岡県柳川市】

執筆:Yo-Ohtaki

コメントを残す